符図の現代的蘇生――写意が概念芸術として目覚めるとき

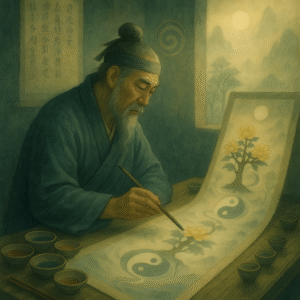

本作家は、古代中国において霊力の図像とされた「符図(ふず)」を現代に蘇らせ、コンセプトアートとして再構築しています。自由闊達な写意筆法を通じて、単なる視覚表現を超えた、氣・象徴・意図の構造体としてのアートを提示しています。

これらの作品は、ただ「観る」ものではなく、「場を調律する装置」です。かつて寺院や養生所で用いられた符図のように、空間と精神を整える力を宿します。だが今、それは過去の遺物としてではなく、現代人の精神のニーズに応答する新たなアートフォームとして立ち現れています。

描画の制御された奔放さと、表現に込められた静けさは、見る者の深層に触れ、氣の動き・陰陽の律・魂の幾何学を直感的に語りかけます。

これは護符であり、絵画であり、存在のコードである。

これは護符であり、絵画であり、存在のコードである。

いま、写意は“作用するアート”として再び息づきます。

「存在のコード」――暗号/秘密のしるし

それは言葉ではなく、息と動きで描かれるもの。

筆の奥に流れる静かなリズム、

静寂をかたちづくる見えない秩序。

内なる方角を指し示す羅針盤のように、

そこには魂が空間に入るしるしがある。

それはただ“見る”ための芸術ではなく、

“感じる”ための芸術となる。

写意画 ― 形よりも“こころ”を描く芸術

写意画は、自然の見た目を正確に写し取るのではなく、その内側にある“いのち”や“気配”を捉えようとします。たとえば、花の咲く勢いや、山の持つ霊性、風の息吹などを、自由で力強い筆遣いで描き出します。

この絵は、目に見えるものではなく、心で感じるものを描くのです。

「写実とは異なり、写意は模倣ではなく“発見”の芸術である。描かれるのは対象の魂であり、描き手のこころである。」

符図としての写意画 ― 気と精神を宿す図像表現

意図・氣・霊的な響きを宿した神聖な象徴**となります。

観賞のためだけではなく、空間や心、魂を調律するための図として機能します。

一筆一筆には、意味・波動・意識が込められ、道(タオ)の宇宙観、自然の理、内なる修養が表現されています。

それは、視覚によるマントラ、またはエネルギーの地図のような存在。

見る者を、調和・生命力・洞察へと導いてくれるものです。

それは絵ではなく、“生きた象徴”なのです。

意(心の働き)を絵に写す写意画

世界に一枚だけの存在

写意とは何か ――「意を写す」東洋芸術の魂

語義的には、「写」は写す、「意」は心や精神の本質的な働きを意味し、すなわち「形ではなく、意を写す」ことを根本原理とします。

写意の目的は、単なる視覚的な再現ではなく、対象が内包する気韻・精神性・感興(かんきょう)――つまり“生きた気配”を絵画によって表現することにあります。

これは、実物を忠実に再現する西洋的な写実とは根本的に異なる芸術理念であり、描かれる“かたち”は、むしろ心の状態をあらわす媒介であるとも言えます。

道(タオ)思想との親和性 ――「無為自然」との深い通じ合い

とりわけ道家が尊ぶ「無為自然(むいしぜん)」という思想――すなわち、作為を排し、自然のままにあることを良しとする価値観は、写意の「かたちにこだわらず、流れに任せる」筆致と響き合います。描くことは技術の誇示ではなく、気の流れ(気脈)や意の発露であるという理解が根底にあります。

絵画の形に拘らず、行気(ぎょうき=気の流れ)によって、描こうとする意が、いかに画面に宿るかが重視されます。まさに「無形にして有、虚にして実」の道家の美意識が生きているのです。

符図と写意画 ――観念を可視化する霊的芸術

これは一種の呪符でありながらも、単なる宗教道具にとどまらず、写意的に描かれた霊的絵画とも捉えられます。

符図は、物理的な形象ではなく、観念や霊力、宇宙法則を象徴的に表したものであり、それ自体が写意画の極致とも言えます。筆勢に宿る気の強さや流れにより、観る者の精神面に直接働きかける精神感応的な美術としての力を持っています。

そのため、古来より多くの人々が、不老長寿、健康、吉祥、家庭の調和などを願い、こうした道家的写意画や符図を自宅や書斎、寝室に飾ってきたのです。絵を見ることは、単に美を愛でるのではなく、生活に「道」の気配を招き入れ、心身を調律するための行いとされていました。

精神と生活をつなぐ写意画の力

• それは「気」の可視化であり、

• 「無形」を形にあらわし、

• 「自然」をそのままに受け入れ、

• 「心の在りよう」を画面に定着させる営みです。

そして何より、道(タオ)的な「生き方」や「気の運行」を日常空間の中に取り入れる手段として、多くの人に受け入れられてきたのです。

写意とは、「目で見るもの」ではなく「心で感じるもの」

符図や写意画は、古より今に至るまで、”人の魂に語りかける「霊なる絵」”として息づいているのです。