「無根樹」というのは、根を持たない木ではなく、実はあらゆるものの根源に触れることができる存在を示しているのです。

道家の教義において、無根であることは、固定観念や物質的な束縛から解放され、全ての存在の根源に触れ、自在に生きることを意味します。

無根樹の詩には、天地との調和、陰陽の循環、無限の可能性を秘めた「根源的な力」が表現されています。

無根でありながらも、すべての力を内に抱え、何ものにも囚われず自由に生きる、その強さが象徴されています。

「無根樹」の教えは、単なる理論ではありません。

無根樹の詩の中で、何度も登場する「無根」という言葉には、外的な「根」を持たないがゆえに、内的な「本源」を探る力が込められており、我々がこの世において真の自由を得るためには、まさにその「本源」に触れなければならないという教えが込められています。

「無根樹」の教えは、固定された形を持たず、すべての人々に開かれたものであり、それぞれが自らの道を歩むためのヒントとなります。

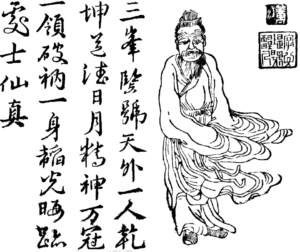

張三丰

無根樹を残した、張三丰(ちょう さんぽう)は、中国の伝説的な道士であり、武当派の開祖として知られています。

無根樹を残した、張三丰(ちょう さんぽう)は、中国の伝説的な道士であり、武当派の開祖として知られています。

張三丰の本名は張全一(または張君宝)で、号は三丰です。生年については1247年または1264年とされ、遼東懿州(現在の中国遼寧省)出身と伝えられています。

彼は南宋末から明初にかけて活動し、武当山で修練を積んだ道士として知られています。その風貌や行動から「張邋遢(ちょう らった)」とも呼ばれました。

これは彼が、仙人のように、世俗を離れた質素で飾らない生活をしており、「世俗に染まらない」「自然体」「仙風道骨」といったニュアンスから、そう呼ばれたものです。

張三丰は、道教の修練法である内丹術を極め、心身の修練を通じて仙人の境地に達したとされています。また、彼は儒教・仏教・道教の三教を融合させた思想を持ち、「道は三教の共通の源である」と説きました。この三教合一の思想は、後の道教発展に大きな影響を与えました。

また、張三丰は、武当派の開祖として知られています。彼は、道教の哲学を取り入れた古からの道家の武道体系を整理し、武当山を中心に、太極拳としてその教えを大きく広めました。

張三丰は、多くの道教文献を著したとされ、その中には『玄譚全集』や『無根樹詞』などがあります。彼の著作は、内丹術や修練法、三教合一の思想などを詳述しており、道教の教義や修練体系の発展に寄与しました。

根が無い樹とは

1・「無根樹」と「根深」

•無根樹は、本来「根がない」という完全な自由を象徴しています。

•具体的には、外部の支えや物質的な基盤に頼らず、自立した精神を持つ存在を表しています。

•これは、「世俗の束縛から解放された境地」や、「純粋な精神の象徴」を表しています。

2・根の存在は内面的なもの

•根は単なる物理的な存在ではなく、内面的な意志や精神の深さを象徴します。

•「根深」とは、外的な状況に影響されない精神的な安定や、心の拠り所の深さを意味しています。

•つまり、「無根樹」という自由の境地には、「内面に深い根」を持ち、困難に倒れない強さを発揮できるという教えです。

3・太極拳との関連

•太極拳でも、「根」は根本的な勢能や内なる力を示す重要な概念です。

•「無根」であっても、それにより、心身が安定していれば、外からの力に対して揺るがないという境地を示しています。

•つまり、外見や物理的な支えに依存せず、内面の本質が本当の強さだという意味を持ちます。

4・禅や道家思想との共鳴

•禅や道家の思想では、「無」や「空」の概念が強調されることがあります。

•「無根」は、執着を捨てた自由な精神状態、外界に左右されない「無為自然」の境地とも結びつけられます。

•この場合、根がないこと自体が強さや精神の自由さを象徴しています。

総括

この矛盾した表現は、「外的な根に頼らず、内面的な力を深めることが真の強さである」というメッセージを含んでいます。これは単なる木の物理的な根ではなく、精神や意志、内なる力の象徴し、太極拳や伝統的な東洋思想における精神的な成長を表現しています。

「無根樹」という表現には、東洋思想ならではの逆説的な深さがあります。根がないという形における不安定さが、その根に相当する、内なる強さや精神の自由を生み出しているのです。

このように、こうした詩には、太極拳や内丹の精神的な修練とも深く結びつく要素が多く、表面的な動作だけでなく内なる力を大切にする考えが反映されています。

第二首 では、後の首の「無根樹」という語句に対する概念を明確にしています。