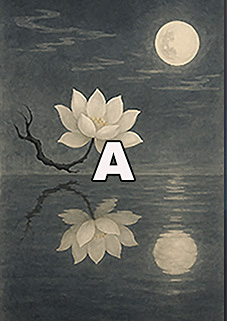

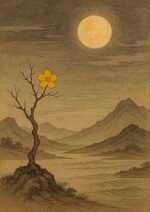

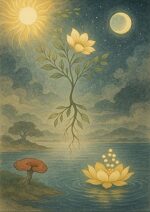

無根樹の詩には、天地との調和、陰陽の循環、無限の可能性を秘めた「根源的な力」が表現されています。

この絵は、中国の武当山に代々伝統的に伝わってきた、符図として観念を写意した写意画で、行気(ぎょうき=気の流れ)によって、観念化された意が画面に宿る技法にて描きます。

道(タオ)の世界には、「符図(ふず)」と呼ばれる霊的・象徴的な図像があります。

道(タオ)の世界には、「符図(ふず)」と呼ばれる霊的・象徴的な図像があります。

これは一種の呪符でありながらも、単なる宗教道具にとどまらず、写意的に描かれた霊的絵画で、観る者の精神面に直接働きかける精神感応的な美術としての力を持っています。

そのため、古来より多くの人々が、不老長寿、健康、吉祥、家庭の調和などを願い、こうした道家的写意画や符図を自宅や書斎、寝室に飾ってきたのです。絵を見ることは、単に美を愛でるのではなく、生活に「道」の気配を招き入れ、心身を調律するための行いとされていました。

このように写意画は、単なる絵画表現にとどまらず、人の精神・生活・宇宙との調和を媒介する芸術です。

この写意画は、「目で見るもの」ではなく「心で感じるもの」です。

それは道(タオ)と通じ、自然の気と共鳴し、観る者の内面を静かに動かす力を持ちます。

符図や写意画は、古より今に至るまで、”人の魂に語りかける「霊なる絵」”として息づいているのです。

下記にこの写意画の意となる「哲理詩」無根樹の原文と、現代日本語訳とその解釈を添えておきましたので、是非お読みください。

※無根樹の作者「張三丰(1247年〜?)」は、太極拳を確立した人物としても有名で、太極拳にもこの無根樹を適用しました。補足として、武当山に伝わってきた太極拳との関連解釈も記載しておきました。

無根樹・第1首

原文

無根樹,花正開,紅塵一去不回來 勸君莫戀花間酒 飲後牽纏萬事哀。

現代日本語

根のない木に、今まさに花が咲いている。

一度この俗世を離れれば、もう戻ってはこない。

どうか、花の下の酒に心を奪われるな。

酔いが醒めれば、万事が哀しみに変わっていくのだから。

解釈

この詩は、人生の無常と欲望のはかなさ、そして俗世からの解脱を勧める哲理詩です。

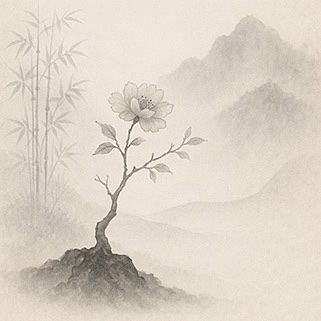

【1】無根樹,花正開(むこんじゅじょう はなまさにひらく)

根のない木とは、全てから解放された自由の境地の象徴。その木に花が咲いている様は、一見華やかで美しいが、実は自由に伸びゆく勢いを持っている。

【2】紅塵一去不回來(こうじん いっきょ ふくりょうず)

「紅塵」はこの世、欲望と執着に満ちた俗世の比喩。一度そこを離れたら、戻ってくることはできない。人生は片道の旅であることを示しています。

【3】勸君莫戀花間酒(きみをすすむ なかれ はなのもとさけにこいすること)

花の下の酒、すなわち享楽や快楽に溺れることへの警鐘。目の前の快楽に心を奪われることの危険性を指摘しています。

【4】飲後牽纏萬事哀(いんご けんせん ばんじあい)

酒に酔い、感情に流された後には、さまざまな執着と悔いが残る。それは結局、万事を哀しみに変えてしまうという人生観です。

太極拳との関連解釈

この詩は、太極拳における「無為自然」「形にとらわれない在り方」そして「心の静けさ」を深く象徴しています。

【1】無根樹,花正開:根が無い木にも、花は開く

自由で伸びやかな套路には、美しい勢いの花が咲きます。

太極拳における無為自然の美しさと、その勢いを本質的に告げています。

【2】紅塵一去不回來:一度、心が離れたら戻れない

心が浮ついてしまえば、太極拳の中心(神気精の一致)から逸れてしまう。

また、修養の途上で「意識的な有為の欲」に囚われると、元の純粋な意には戻りづらい。

この句は、「無為自然から離れない心」の重要性を語ります。

【3】勸君莫戀花間酒:魅惑に心を奪われない

太極拳の修養にも、「早く上達したい」「派手に動きたい」といった誘惑がつきまといます。

それはまさに「花の下の酒」のようなもの。

この句は、目先の快楽や虚栄ではなく、静かなる探求を選ぶべきだという教訓です。

【4】飲後牽纏萬事哀:心が乱れると、技も乱れる

心が乱れると、すべての動きは乱れ、全体の流れも壊れてしまう。

感情に振り回されれば、どんな技も形骸化します。

この句は、「心静かなる者は、万事を穏やかに運ぶ」という太極拳の精神と重なります。